Фильм Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину

Россия, 2009

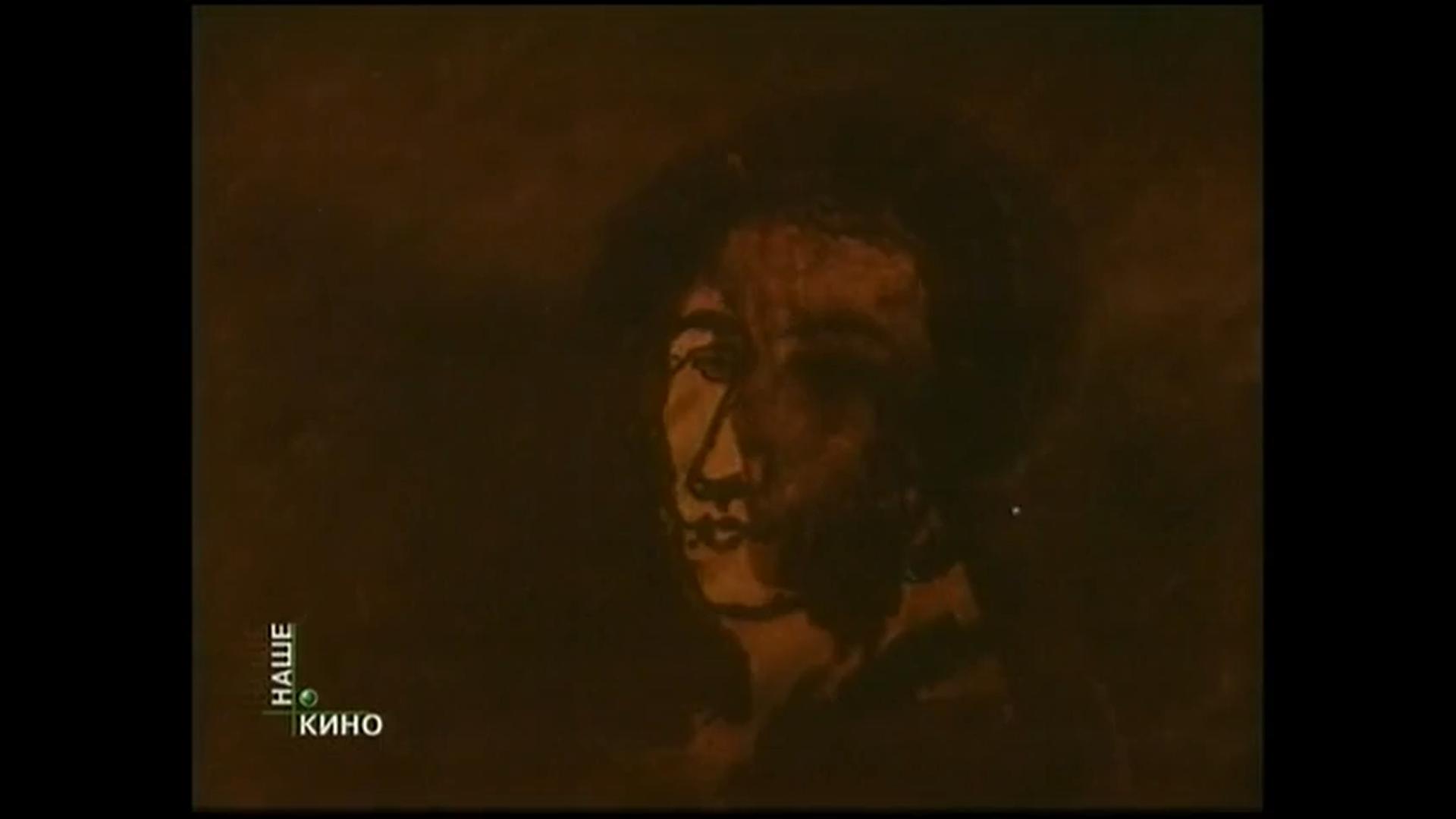

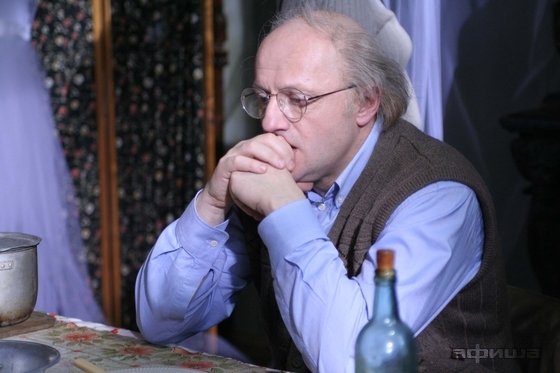

Немолодой поэт Бродский (Дитятковский) плывет на пароме не то через Гудзон, не то через Стикс (отсутствие команды указывает скорее на второе), изредка бросая в пространство отрывки из собственных поздних эссе. Тем временем в Ленинграде 40-х, 50-х и 60-х сперва маленький (Оганджанян), а потом довольно высокий Ося (Смола) разглядывает в отцовский бинокль стенку с хрусталем, целится из незаряженного пистолета в портретик Сталина, мяукает под гимн СССР, видит в рюмочной Шостаковича, зачитывается «Книгой о вкусной и здоровой пище» и дореволюционной скабрезной прозой, одну за другой мимо смущенных родителей (Юрский и Фрейндлих) водит за ширму стыдливых сверстниц, немножко пьет водку, умничает в компании про тиранию и Пруста, объясняет годаровским девушкам, почему в России «п…дрят дворники с машина».

| Биография, Драма |

| 14+ |

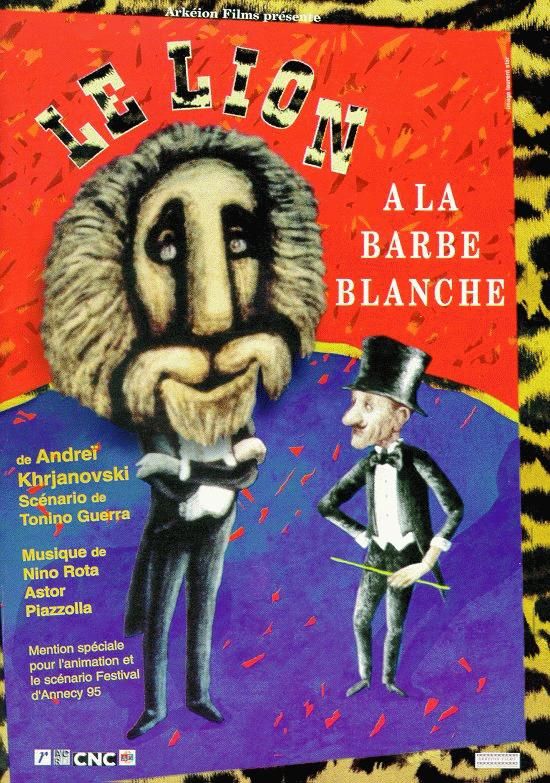

| Андрей Хржановский |

| 23 января 2009 |

| 23 января 2009 |

| 2 часа 10 минут |

Другие фильмы Андрея Хржановского

Участники

Читайте также

Рекомендации для вас

Популярно сейчас

Как вам фильм?

Рецензия Афиши

Немолодой поэт Бродский (Дитятковский) плывет на пароме не то через Гудзон, не то через Стикс (отсутствие команды указывает скорее на второе), изредка бросая в пространство отрывки из собственных поздних эссе. Тем временем в Ленинграде 40-х, 50-х и 60-х сперва маленький (Оганджанян), а потом довольно высокий Ося (Смола) разглядывает в отцовский бинокль стенку с хрусталем, целится из незаряженного пистолета в портретик Сталина, мяукает под гимн СССР, видит в рюмочной Шостаковича, зачитывается «Книгой о вкусной и здоровой пище» и дореволюционной скабрезной прозой, одну за другой мимо смущенных родителей (Юрский и Фрейндлих) водит за ширму стыдливых сверстниц, немножко пьет водку, умничает в компании про тиранию и Пруста, объясняет годаровским девушкам, почему в России «п…дрят дворники с машина».

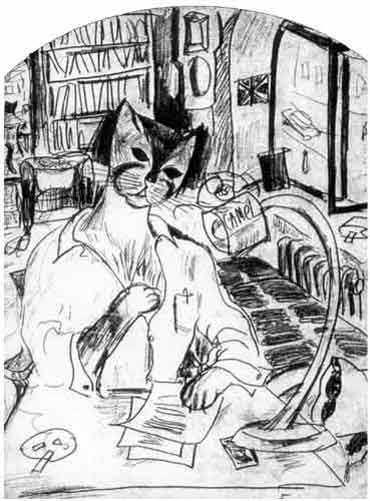

Бородатый довлатовский анекдот про «где живет не знаю, но умирать ходит на Васильевский остров» — слишком эффективный осиновый кол против любых топографических сантиментов вокруг Бродского, чтобы его применение продолжало быть честным приемом, но пуховая нежность, с которой хороший мультипликатор Андрей Хржановский (автор «Дома, который построил Джек» и знаменитого цикла о Пушкине) подошел к любимому поэту, — в первую очередь почему-то провоцирует именно ванхельсинговские порывы. Снимавшиеся чуть ли не 10 лет «Полторы комнаты» сделаны на стыке почти всех возможных форматов: закадровый текст от первого лица сшит из автобиографических текстов Бродского (большей частью переведенных с английского и аккуратно приправленных словом «значит» и характерными вопросительным «да?» в конце предложения). Завсегдатаи черно-белой сосисочной на германовский манер бормочут хрестоматийные строчки про Мадонну и гондон. Над любовно отретушированным Ленинградом все время что-то летит — то скрипки с контрабасами (символизирующие, кажется, сталинский план депортации евреев), то косяк рисованных пегасиков; на закорки Бродскому трогательно усаживается мультипликационный кот (последнее даже в свете хорошо задокументированного доброго отношения героя к котам выглядит скорее проявлением личной обсессии биографа). Наверняка искренним и сделанным с большой любовью «Полутора комнатам» трудно, да, наверное, и странно предъявлять какие-то вкусовые претензии. В конце концов, нет закона, запрещающего двойные названия с запятой перед «или», как нет и закона, запрещающего смотреть на Бродского и видеть расписного котика. Есть, к сожалению, совершенно другой — про то, что действие равно противодействию, — в исполнение которого на каждого Зигфрида отыщется свой Хаген, на каждого Пастернака — Дмитрий Быков, и если можно с другими, почему, собственно, нельзя с Бродским. Впрочем, как говорит в фильме сам персонаж (не о себе, разумеется, а о петербургской архитектуре) «человеческая лажа заметней на этом фоне». Это факт.

Отзывы

И что им этот безобразный дом!

Для них тут садик, говорят вам – садик…

И если довелось мне говорить

всерьез об эстафете поколений,

то верю только в эту эстафету.

Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Что видит зритель прежде всего? Любимый и взлелеянный – город. Он живой, и разный во времени (по векам, и десятилетиям, и временам года). Мы не въезжаем, а вплываем в него, – как и было задумано. И даже влетаем – вместе с кошками и ангелами. И видим застывшие в вечности точные силуэты Стрелки и Исаакия, и солнечные шестидесятые – пронизанную светом листву осеннего Летнего сада и интеллектуальную болтовню прямо-таки на «ивановской» крыше, и промышленный буксир на черной холодной дороге средь белой Невы… И «последние картинки» там тоже есть – мертвые дома вдоль Фонтанки, и огнистая сумятица ночного Невского, и изломанное отражение Медного всадника в тонированном стекле машины.

Петербург, который мы потеряли. Потеряли, собственно, в 1917-м году, о чем недвусмысленно говорит прекрасный анимационный эскиз. Изящные силуэты: гостиная в доме Мурузи, обстановка в стиле модерн, поэтический вечер, утонченность и декаданс… А затем – ворвавшийся грузовик с матросскими штыками: рушатся колонны, горят книги – и перед нами советская коммуналка с ее «пещерным бытом» и не менее пещерными обитателями.

Редкие кадры хроники (вроде тех, где пленные немцы наряжают елку) настолько органичны в этом потоке воспоминаний, что невозможно уловить границу монтажа. И мы видим не актеров, а настоящих людей, совершенно естественно проживающих экранные эпизоды своей реальной жизни. В этом смысле фильм пропитан воздухом Тарковского. Пустая комната, в которой звонит телефон. Книги. Естественные дети.

Культура – вещь более живучая, чем лепнина и дубовые панели. На нашем поколении закончилась культура, – говорит Бродский в фильме. Остался отпечаток громадного моллюска. И свои сокровища город-моллюск выбрасывает к ногам мальчика из глубины небытия, подобно осмеянной ильфом-и-петровым «Мужчине и женщине» (как говорил Васисуалий Лоханкин, «спасти успел я только одеяло, и книгу спас любимую притом»).

10 лет снимали фильм. Он выношен и рожден прекрасным.

Он многозначен, как интересная беседа, которая – не знаешь, куда приведет, но ждешь затаив дыхание. Мысль о родителях, звучащая словно пульс, словно камертон. Социализм и классицизм, еврейство и всемирность – временное и вечное, родное и вселенское. И тем не менее, всё это – одна-единственная тема-мысль-образ…

Это всё – Бродский. И это любой из тех, «кто ощущает запах». В ком, словно в раковине моллюска, есть эта драгоценная жемчужина – зерно красоты и культуры.

И как же всё это сделано?

Андрей Хржановский – аниматор, и может быть поэтому он сумел не испортить свой фильм словами. Часто он обходится и вовсе без них. Прелестны мимические сцены с их тонкой иронией. Античный бюст, выразительно взирающий на бюст Сталина (их несут мимо по коридору). Взгляды Бродского-папы и Бродского-мальчика на идущих мимо женщин.

Как трогательны две вороны, реинКАРнация родителей поэта. Они, конечно, дрессированные, а кроме того еще и мультяшные, и поэтому прелестно танцуют свой Случайный вальс а-ля Белоусова и Протопопов (ленинградцы, тоже разделившие судьбу эмигрантов), пока один из них не падает, хватаясь за сердце.

Ожившая Книга о вкусной и здоровой пище с лицом грузинской национальности в роли шеф-повара потрясает воображение. И в Норенской скачет Бродский-Пушкин – как ломовая лошадь, превращающаяся в Пегаса. Даже в пустой коробке от папирос можно найти вдохновение…

А когда в предчувствии скорого «переселения народов» родители продают пианино, оно улетает на веревках вверх и присоединяется к стае себе подобных. Музыкальные инструменты покидают город под жалобную еврейскую мелодию и улетают усталым клином в теплые края – не в Биробиджан, конечно, а в Израиль.

Но и помимо анимации есть неожиданные авторские ходы – классические и не очень. Мы не то что прикасаемся к времени – оно хватает нас за рукав, спрашивая: третьим будешь? Шостакович в пивной, на фоне ернических строчек из «Представления». Сцена с Ахматовой в ее шереметевском флигеле, где молодые люди гэбэшного вида начинают произносить протокол допроса Бродского. Дальнейшее – вполне документально.

В целом текст любовно собран – отовсюду. И так же любовно впитан и присвоен. Только крупный мастер мог позволить себе подобное обращение с материалом. А может, здесь не один Гельвеций виноват? И проложил свою руку сценарист Юрий Арабов? И оператор Владимир Брыляков?

Режиссер предупреждает: это не биография поэта, не ищите хронологию. Но она есть. Река времени возвращается к своим истокам. Замыкает это изящное рондо эпизод у решетки Летнего сада – не той, парадной, с Невы, а той, что с Фонтанки, возле Пантелеймоновского моста, ведущего к родной улице Пестеля. Вернувшийся на круги своя поэт стоит возле головы Медузы Горгоны – там, где ребенком гуляя с отцом, вытряхивал камушек из сандалии. Элементарная реальность, приобретающая вечный смысл.

Сколько таких камушков еще там лежит?

«Полторы комнаты» - очень добрый, интеллигентный и лиричный фильм. Вряд ли можно всерьез обсуждать его кинематографические достоинства, многое там, мягко сказать, не идеально, но дело не в этом. Фильм-путешествие по волнам памяти, в собственное детство, а не только и не столько в детство Бродского. Такие путешествия всем нам становятся нужны с определенным возрастом, который у каждого свой. Совсем юным с попкорном и пивом станет скучно, но это сугубо их проблемы. Всем остальным этот фильм стоит посмотреть, как мы смотрим дома, в промозглый сырой вечер какую-нибудь хорошую, «уютную» программу по каналу «Культура», когда после просмотра становится внутренне тепло и комфортно. Так и здесь. Стоит хотя бы посмотреть из-за бесконечно трогательных и кажущихся такими хрупкими Фрейндлих и Юрского с их фирменными интонациями, на которых многие из нас выросли. Стоит хотя бы посмотреть, чтобы вспомнить и свое детство, в котором несмотря на всю убогость быта так легко можно было быть счастливым. И Бог с тем, что диалоги в фильме, особенно с участием молодого Бродского, звучат подчас слишком натужно и фальшиво («Весь Тургенев, Чехов и Бунин не стоят одного рассказа Платонова»), что сам молодой поэт выглядит слишком уж банально и шаблонно, и что зачастую можно было бы избежать таких откровенно ожидаемых и предсказуемых включений лирики поэта («Ни страны, ни погоста», естественно, прозвучит, как и многое другое). Главное – в другом. Кто-то, посмотрев, вспомнит свое детство и своих родителей, кто-то же невольно будет повторять про себя «Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада…». И в первом, и втором случае авторам «Полутора комнат» стоит сказать спасибо.

И, не склонный к простуде,

все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.

Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.

Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди,

и голубки - в ковчег.

Маленький Бродский рисует котов, смотрит в отцовский бинокль и заглядывает под юбку учительнице. Юный Бродский водит девушек в полторы родительские комнаты, пьет водку в Летнем саду и спорит о Достоевском. Потом он превращается в коня. Все это время он хочет увидеть Венецию. Северная Венеция ему надоела. Эмигрировав и повидав мир, он начинает тосковать по дому...

Совершенно непонятно, почему про Бродского раньше не снимали кино. Он ведь очень кинематографичен. Романтичная внешность - красивый профиль, богатая шевелюра, сначала рыжая, потом седая. Романтичная судьба изгнанника и ученика Ахматовой. При этом изгнанник оказался очень удачливым - и стихи хорошие писал, и власть пережил, и Нобелевскую премию получил. Кроме того, он - наше поэтическое все за границей. Всего этого более чем достаточно, чтобы российская, а особенно питерская интеллигенция, отличающаяся фатальным отсутствием чувства юмора, влюбилась в Бродского как барышня в хулигана. При этом Cеверную Венецию Бродский любил в основном за архитектуру. А к родине в целом относился не то чтобы очень хорошо. В эссе «Полторы комнаты», давшем название фильму, он выразился по этому поводу вполне конкретно: «Ни одна страна не овладела искусством калечить души своих подданных с неотвратимостью России, и никому с пером в руке их не вылечить».

Но до подобных глупостей Андрею Хржановскому нет дела. Как, собственно, и до самого Бродского. Его цель – мир, который увидел ребенок, а вспоминает старик. Время, когда деревья были большими. На деле эта потрясающая задача обернулась скукой и дотошной реконструкцией послевоенного советского быта. Где главные герои – не люди, а вещи. Поэтому и детство Йоси - это бесконечные чемоданы и карманные фонарики. Отцовский пистолет. Походы в Елисеевский. Разглядывания старого буфета, где живет нарисованный кот. Все важные исторические события приходят к Бродскому через вещи – война кончается, когда домой возвращается папа и привозит маме синее кимоно и маску театра кабуки. Умирает Сталин, когда старшеклассники случайно разбивают его бюст. Дело врачей ознаменуется продажей пианино – семья готовится к репрессиям. Половая зрелость наступает после знакомства с книгой «Мужчина и женщина». Чтобы заняться любовью с девушкой, Бродский-юноша баррикадируется от родителей чемоданами и старыми газетами. За репродукцией старинной гравюры прячет бутылку портвейна…

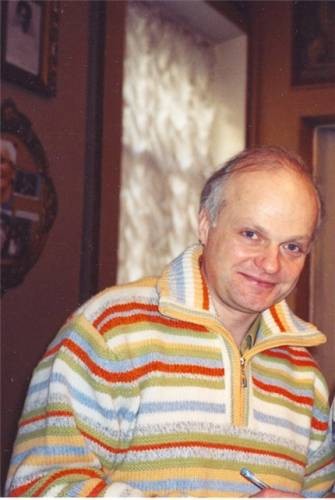

Еще ловчее, чем Бродский, с вещами обращаются его неожиданно старые папа и мама – Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский изображают родителей Бродского с сороковых и до момента своей, а потом и его смерти. Видимо, мысль поручить роль молодых предков своего героя более подходящим по возрасту людям просто не приходит режиссеру в голову. Он так любовно воспроизводит время своего и Бродского детства, что просто не хочет впускать в него сегодняшних молодых людей. Первые десять минут фильма речь вообще идет почти только о Бродских-старших. Они поглощены друг другом – целуются, танцуют танго и разглядывают трофейное барахло. Мама играет с веером, папа – с фотоаппаратом. Сын с изумлением наблюдает за ними через отцовский бинокль. Впрочем, он здесь не надолго – «главный» Бродский здесь – Григорий Дитятковский в лысине и очках. Очень похожий. И его задача – ностальгировать по детству. Например, по «Книге о вкусной и здоровой пище». Она так сильно привлекала маленького Йосю, что однажды он оказался внутри ее потрясающих картинок. Там он познакомился со Сталиным, который рассказал, из чего делают сардельки, и предупредил, что после его смерти в колбасные изделия будут засовывать целлюлозу. И советские граждане станут умирать от язвы желудка.

На такого рода ностальгию режиссер тратит так много сил и времени, что Бродский-поэт остается почти неохваченным. Так, пунктиром пересказаны времена, когда молодое дарование прибивается к гранд-даме российской словесности Анне Ахматовой. А сама гранд-дама, изображаемая Светланой Крючковой, появляется на экране только для того, чтобы загробным голосом предсказать ожидающий Бродского суд. Суд тоже покажут быстро, в основном, чтобы опять полюбоваться советскими психотипами – дураками и уродами. Без внимания останется и ссылка. Вместо нее в фильме появятся замечательные рисованные картинки, в которых Бродский изображается как грустный конь, везущий хвороста воз и погоняемый обнаженной красавицей. Вероятно, красавица символизирует Родину.

А заграничное житье-бытье, в том числе Венеция, о которой так много мечтал юный Иосиф, заменят фотографии и одна-единственная сцена в ресторане, где друзья-поэты травят анекдоты, аристократки изящно матерятся, а сам Бродский с большим достоинством исполняет «Очи черные». А когда окончательно набирается, звонит в Ленинград маме, чтобы уточнить слова советской песни. Одним словом, кабак. Хуже всего, что кабак реальный – съемки поющего Бродского документальны. Не удивительно, что из такой заграницы поэту у Хржановского больше всего хочется вернуться домой. Вот только непонятно, куда – родители умерли, полторы комнаты заселены другими, а любимый советский быт заполнен лексусами, наружной рекламой и равнодушными красавицами.

В общем, путешествия, или, вернее, возвращения на родину не состоялось. И не могло состояться в принципе. С другой стороны, за фразу Хржановского о том, что после чрезвычайного Съезда кинематографистов Никите Михалкову не поможет никакой проктолог, мастеру можно простить все, что угодно.

"И когда я увидел совершенно изумительные, на мой взгляд, рисунки Бродского, а главное, когда прочитал его автобиографическую прозу, у меня от радости просто подкосились колени, я подумал: «Боже мой, откуда же он так замечательно знает все подробности… Откуда он знает, что я и сам жил именно в полутора комнатах такой же коммунальной квартиры, которые получились в результате разделения одной большой комнаты с помощью фанерной перегородки!" (Андрей Хржановский)

Вслед за оживленными на экране воронами, однажды поселившимися на балконе в «американском» доме Бродского, «арткиношники» заполучили и другую «важную птицу» – режиссера и мультипликатора Андрея Хржановского. Он дал традиционный для слушателей киноклуба «АРТкино» мастер-класс в музее В.Маяковского и рассказал, как даже в строгих рамках полутора комнат оставаться свободным, что, в общем-то, возможно, если перед глазами примеры хороших учителей, «вольных невольников».

Этот парадокс из биографии Бродского, человека мира, выдворенного сначала в ссылку, потом из страны, как и парадоксы самой личности – диссидента и при этом страстного адепта советской стилистики и символики – руководил чутьем Хржановского, когда он выкраивал пространство картины «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину». Картины, снятой неожиданно сюрно и кинофантазийно пестро по прозе, стихам и даже рисункам Бродского на тему того, как невозвращенец поэт будто бы все же вернулся в родной Ленинград, к еще не умершим родителям. Как прошелся по знакомым улицам мимо портретов Ленина и… рекламных щитов. Под военные марши, включая «Прощание славянки», которое Бродский, кстати, мечтал видеть в качестве российского гимна. Под скрипки «Клязмераты» и вальсы Вивальди и… трели мобильников вперебивку со звоном колоколов. В поисках утраченного - вроде артефактов детства – книги о вкусной и здоровой пище, служившей завтраком Бродскому и его сверстникам, в том смысле, что они разглядывали картинки и мечтали. Или явления Шостаковича в пивной и драки с лучшим другом из-за Достоевского (здесь Бродский такой родной, совсем не нобелиант, а сосед по коммуналке и не обязательно нонконформист).

Проза переведенная. Самое откровенное о себе и родителях поэт доверил латинице, и Хржановский говорил о трудностях и радостях перевода - из времени в географию, из воображаемого в конкретное, из бесплотного в телесное. Из лагеря военнопленных в Венецию, а оттуда в небо, к рождественской звезде. Куда позже, после заботливого решения партии выдворить «безродных космополитов» в еврейскую автономию потянутся, сбиваясь в воображаемую стаю, и скрипки с арфами. Вон из Ленинграда, куда не вернется ни музыка, ни сам поэт (умирать на Васильевский). Салазки сменят крылья Пегаса, мальчика Осю – Иосиф и волхвы с кэмеловским караваном. Ученые коты, рисованные alter ego поэта, уже при жизни создадут себе памятник под Медным всадником. И бонбоньерка, вся в виньетках и под декаденсною перчаткой, вдруг «дорастет» до полутора комнат в доме Мурузи на Литейном – реальном, с лепниною на потолках, где Фрейндлих с Юрским в ролях родителей поэта (невыдуманное, кстати, сходство) с точностью, вплоть до поз и мимики повторят сценки с фотографий из архива Бродского. А молодость каким-то чудом сыграют, станцуют руками в такт «Кумпарсите». Так, что сам Хржановский, по его признанию, залюбуется «линией чувств от руки». «И если бы не проклятый монтаж, просто снял бы в движении жест актрисы и рассматривал».

Про монтаж шутка, конечно. Как раз нескрываемая тяга к монтажу и коллажности - «кентавристике» на стыке науки и искусства, как называет свой неизменный почерк Хржановский - и определила стилистику новой картины, сотканной из элементов игрового, документального и рисованного кино. С хроникой, обработанными киноцитатами, компьютерной графикой и анимацией ручной выделки. С безупречной этикой и эстетикой повествования, где в каждом эпизоде и игра ощущений, и умственные обобщения – подходы, редко совместимые, но в удачном сочетании они как бы реанимируют дыхание того, кого уж нет, а те далече, а Бродского освобождают от ореола исключительности.

Такое ощущение, что к излюбленной форме Хржановский специально ищет и «лоскутное» содержание. Новая эклектика, по его словам, задана монтажной склейкой «бродского» материала, по принципу главок-микроновелл, где бытописательство соседствует с выходами на большие темы, а эссеистика с пронзительной лирикой, и одновременно режиссерским желанием выстроить рассказ так, чтобы все повороты даже самому автору казались неожиданными. По сходству или контрасту, по принципу развития, когда чувственные куски тасуются с прямой сатирой, темповые с лирическим любованием, а все вместе дает не какофонию, но полифонию - эмоциональное целое, связанное одним героем и двумя лейтмотивами. «Печаль моя светла» - по человеческим чувствам, естественным и неизменным во все времена. И игра, что и делает естественными и бесшовными подключения к анимации, переходы от хроники к ее имитации, от лирике к фарсу.

Скажем, реального Бродского с его сольным выходом под «Очи черные» в нью-йоркском «Самоваре» незаметно подхватывает его двойник Григорий Дитятковский, но уже с офицерскими вальсом. Звонит матери в Ленинград справиться, «у меня на ладони» или «у меня на погоне» лежит «незнакомая Ваша рука». И с попыткой вспомнить правильное слово в гротескный хор выстраиваются: по одну сторону океана вся питерская коммуналка, по другую – вся русская диаспора. Самый пронзительный, кстати, момент (им как «чересчур сентиментальным» Хржановского попрекают, его же вспоминают как последний аргумент в пользу хотя бы временного возвращения на родину или оттягивания отъезда). И при этом чистая эксцентрика в духе анекдотичной тети Сони, когда на сыновье «ел омаров» героиня Фрейндлих реагирует чуть ли не гэгой: «Шура, мальчик там голодает!». Эти встречные, часто даже полярные интонации, взятые, как свидетельствует Хржановский, по принципу контрапункта из фуги Баха (она есть в финале фильма), где одна и та же тема варьируется на разные голоса, не хуже «кентавристики» возможны только в синкопированной подаче.

Иначе нельзя – это же не байопик, настаивает режиссер, а своего рода кинопоэзия, с обязательными сквозными метафорами: рыжий кот (поэт) и две вороны (его родители), что сопровождают поэта и дома, и в Америке, и в Питере. Они были и в прозе Бродского – с клювами, как мать скептически, но горделиво именовала нос отца, но здесь ожили в рисованных и дрессированных птицах - таких образах свободы, немного избитых, но биографически оправданных. Как оправдан и сам пафос сентиментального путешествия, которое предстает и как отрывочные воспоминания поэта, и как «собранье пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных», у Хржановского логически связанных еще и с эйзенштейновской идеей аттракционов. И Пушкин здесь не случаен, как не случайны иногда неожиданные, вплоть до смешных, в духе Хармса, аллюзии: Пушкин в ссылке и Бродский там же, Пушкин просит бумагу, сырных деликатесов и горчицу, и Бродский – деликатесы, теперь уже импортные консервы, и все ту же горчицу.

Но дело не в горчице, конечно. А в той внутренней свободе от штампов (как жанровых, так и мыслительных) и в творечской смелости (хотя бы в том, чтобы семь лет буквально по кускам собирать картину в единый паззл и остановиться только на двенадцатой (!) монтажной версии). И в верности себе, в том «ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только», чему Хржановский, по его признанию, учится у безоговорочных поэтов и вольнодумцев и чему теперь сам учит молодых коллег.

Автор заявляет тон - "Сентиментальное путешествие" по собственному "было". И следует по нему вместе с гидом не Вергилием, но Бродским, сама фигура которого провоцирует грусть. Лишняя фраза в конце фильма (и так понятно) - "Посвящается памяти наших родителей". Зрителю, дошедшему до конца, уже давно понятно, почему лента снята именно так: почему люди поют песни; каждая музейная вещица вызвана к жизни и тщательно живет в кадре, за которым постоянно звучит клавесин или "Случайный вальс". Режиссер пытлив и достоверен: ему важно не солгать. Ретро-стилизация перемежается анимацией, хроникой. Оживить воспоминания. Воссоздать отцов и поговорить с ними. Или просто спеть.

На самом деле "Полторы комнаты" - идеальная реконструкция для документальных лент стиля Парфенова. Абсолютно медиа-фильм (полистиличный), с прекрасными актерами и чтением стихов. Предельно личный, сказанный в литературной и традиционной манере, хотя рука-глаз А. Хржановского не позволяет ему не дать киноману пары вкусных кусков.

Не для молодых, нам здесь нечего делать. Но своему дедушке я его покажу.

P.S.: С. Юрский читает посвященное ему Иосифом Бродским стихотворение "Театральное" на берлинском вечере Бродского в 2000 году.

http://www.svobodanews.ru/content/feature/1984578.html